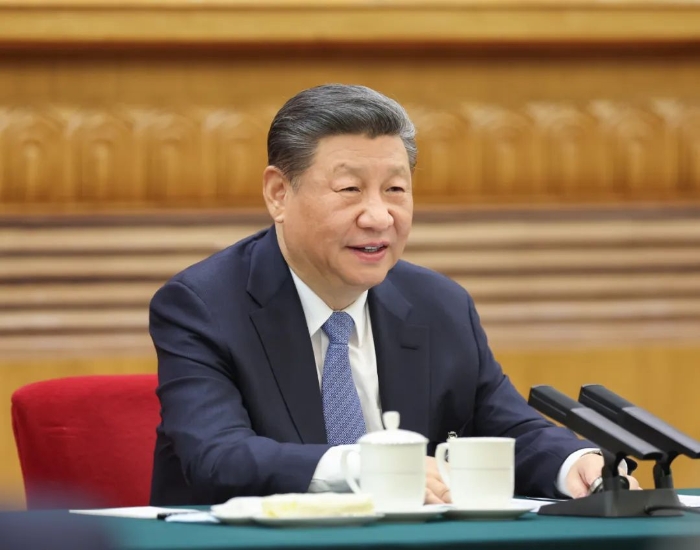

3月5日,中共中央總書(shu) 記、國家主席、中央軍(jun) 委主席習(xi) 近平參加他所在的十四屆全國人大二次會(hui) 議江蘇代表團審議。新華社記者 鞠鵬 攝

微鏡頭·習(xi) 近平總書(shu) 記兩(liang) 會(hui) “下團組”

發展新質生產(chan) 力要因地製宜(兩(liang) 會(hui) 現場觀察)

時間:3月5日下午

日程:習(xi) 近平總書(shu) 記參加江蘇代表團審議

3月5日,中共中央總書(shu) 記、國家主席、中央軍(jun) 委主席習(xi) 近平參加他所在的十四屆全國人大二次會(hui) 議江蘇代表團審議。新華社記者 謝環馳 攝

時間:3月5日下午

日程:習(xi) 近平總書(shu) 記參加江蘇代表團審議

“六朝古都”南京,磚瓦上刻著曆史,街巷裏流淌著時光。

來自南京市博物總館的宋燕代表,向習(xi) 近平總書(shu) 記講述了六朝博物館的建設故事。“顆粒歸倉(cang) 、守護城牆”,8年來他們(men) 將流落在外的明城牆磚一塊塊征集起來,收回了40多萬(wan) 塊。這是全國6000多家博物館守護文物的一個(ge) 生動縮影。

習(xi) 近平總書(shu) 記凝神靜聽。“我從(cong) 小就愛看博物館,小時候北京的博物館我差不多都看過了。”總書(shu) 記回憶小時候騎自行車上學時的情景,北京古城牆至今讓他記憶猶新。

讓收藏在博物館裏的文物、陳列在廣闊大地上的遺產(chan) 、書(shu) 寫(xie) 在古籍裏的文字都活起來,這是一份沉甸甸的使命。習(xi) 近平總書(shu) 記叮囑宋燕、叮囑廣大文物工作者:“要把博物館事業(ye) 搞好。博物館建設要更完善、更成體(ti) 係,同時發揮好博物館的教育功能。”

生生不息的曆史文脈,如何賡續?習(xi) 近平總書(shu) 記思考良多,希望廣大群眾(zhong) 特別是青少年多一些和博物館的深度接觸,進一步增強曆史感。

曆史的縱深,造就了時代的氣韻。“我們(men) 從(cong) 哪裏來?我們(men) 走向何方?中國到了今天,我無時無刻不提醒自己,要有這樣一種曆史感。”昔日的一段話,推本溯源,也貫穿於(yu) 治國理政的生動實踐中。

立於(yu) 曆史的沃土上,遠眺未來。綿延五千年不斷流的中華文明“塑造了我們(men) 偉(wei) 大的民族,這個(ge) 民族還會(hui) 偉(wei) 大下去的”。

內(nei) 容來源:人民日報